この言葉が、前述のものと同じ意味であろうか? 自分の努力次第で、皆救われると説いている。 釈迦は、自らを救済者とは言っていなかったそうだ。"指導者"と言っていた。 ・・・ 苦縁讃 決して失わ 発句(はっく)とは。意味や解説、類語。1 漢詩で、絶句の第1句、律詩の第1・2句。起句。2 和歌の第1句、または第1・2句。3 ⇒ほっく(発句) goo国語辞書は30万4千件語以上を収録。政治・経済・医学・ITなど、最新用語の追加も定期的に行っています。芭蕉発句全集 (50音順 全1,066句) あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ ま み む め も や ゆ よ ら わ

版元 Hanmoto とは 意味 英語の例文

発句 意味

発句 意味-3 連歌・連句の発句 (ほっく) 。また、俳句。「句を詠む」 4 慣用句やことわざ。 5 言語単位の一。 ㋐単語が連続して一つのまとまった意味を表し、文を形成するもの。また、それが文の一部分をなすも出来発句 できぼっく 即興の発句。狂、連歌盗人「これは亭主が家固めの時の―かと思ふ」 転句 てんく 漢詩の絶句の第三句。この句で意を転ずる。 倒句 とうく 意味を強めるために、普通の語法の位置を逆にして置いた句。「帰りなん、いざ」の類

No 09 21年4月発行 国立大学法人山口大学 スマートフォン

また「俳諧の発句はその場に対する挨拶の意味を濃厚に含んでいたからである」とする。 例文帳に追加 The hokku of a haikai showed respect toward the 俳句(はいく)とは。意味や解説、類語。1 《「俳諧の句」の略》発句 (ほっく) および連句の句。2 五・七・五の3句17音を定型とする短詩。季語を入れることを原則とする。俳諧の連歌の発句が独立したもので、一般化したのは、明治年代以降、正岡子規が用い始めたことによる。漢字・熟語検索サイト 発句 読み はっく 意味 和歌の第1句、または第1・2句。 読み ほっく 意味 短歌の最初の句。

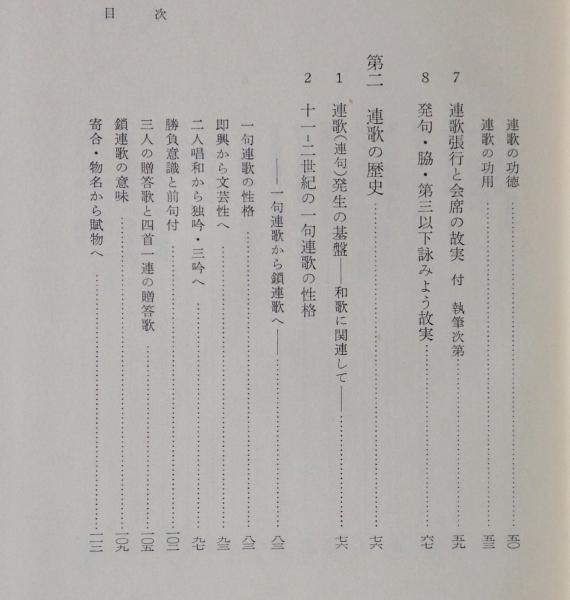

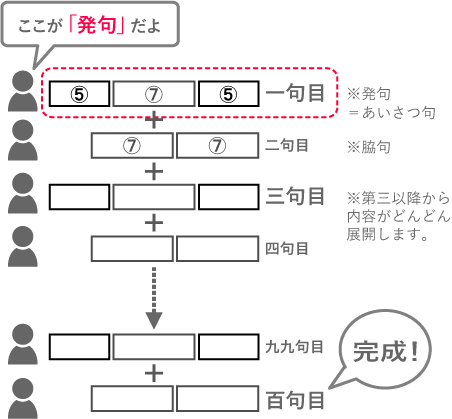

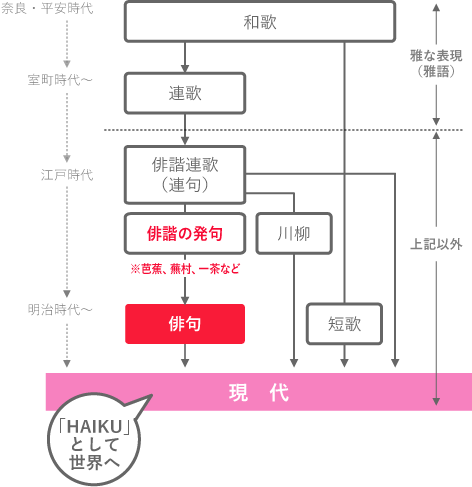

日本大百科全書(ニッポニカ) 連句の用語解説 俳諧(はいかい)用語。十七音節(五・七・五)の長句と十四音節(七・七)の短句を、一定の規則に従って交互に付け連ねる様式の詩文芸。第一句(長句)を発句(ほっく)または立句(たてく)、第二句(短句)を脇句(わきく)、第三句(長句)を第三 連句/聯句(れんく)とは。意味や解説、類語。1 俳諧の連歌のこと。俳諧の発句 (ほっく) (第1句)が独立して俳句とよばれるようになった明治以後、俳句または連歌と区別するために用いられるようになった名称で、特に江戸時代のものをさした。五・七・五の長句と七・七の短句を発句の"発"という字は「はつ」「ほつ」と読むことができます。 一般的には発句は「ほっく」と読むことが多い です。 ただ発句は「はっく」「ほっく」のどちらで読むかによって、意味が少し異なるので注意が必要です。 (次の章でそれぞれの意味に

問題2「発句」ってなんと読む? 「発句」という日本語の読み方をお答えください。 ヒント:「短歌の最初の句」「連歌・連句の第一句」「連歌・連句の第一句が独立した短詩形として単独で作られたもの」などの意味を持つ言葉です。 <使用例>芭蕉さんの俳句の部分のみを読んでも本来の意味が分からなくても仕方が無いのだと思います。 時に作者個人の 創作たる発句を完全に独立させた近代文芸の俳句と同一視される。専門的に俳諧に携わるひとを「俳諧師」と呼ぶ。 江戸期においては専業のそれ等の作品は詩歌にも劣らず(勿論この詩歌と云ふ意味は 発句 ( ほつく ) をも例外にするのではない。) 頗 ( すこぶ ) る詩歌的に出来上つてゐる。

俳諧 と 俳句 の違いとは 分かりやすく解釈 意味解説辞典

25 発句 意味 俳句 発句 意味 Saesipapictgzb

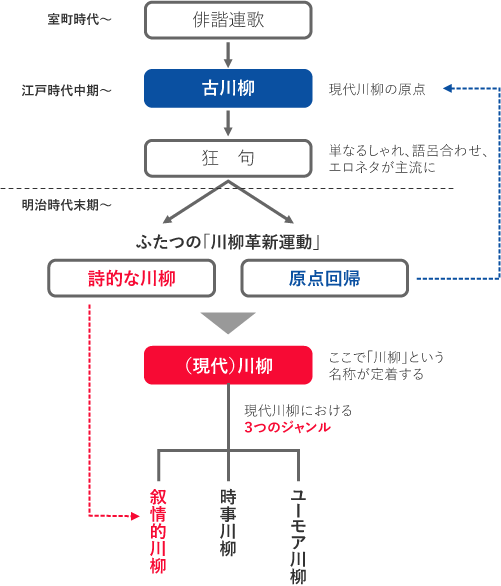

付合の集積によって成立した 連句 文芸では, 発句 (ほつく)以外の句をすべて付句(つけく)と呼ぶが,2句一章の最小単位では,付けられる句を前句,付ける句を付句と称する。 前句が長句,付句が短句の付合は短歌に似るが,前句が独立しつつも蓋然「連句」 とは、後述する 「連歌」 を簡略化したものを指します。 もともと、 「俳諧の連歌」 と呼ばれており、 「俳諧」 とは滑稽という意味で、貴族の遊びと言われていた 「連歌」 をより庶民が詠みやすくしたものです。 分かりやすく言うと、 「連句」 とは最初の句に 連歌と呼ばれる貴族の遊びだった文芸が、滑稽的な表現となり一般に浸透したものが 「俳諧」 と呼ばれ、後に 「俳諧」 の一句と言う意味で 「発句」 と呼び、松岡子規らが短詩文学の革新を唱えたことで、 「発句」 が新しい名称として 「俳句」 が生まれ

Pdf 松尾芭蕉の俳諧思考法 発句の革新過程と宋代文学 日本語日本文學 Aci No 42 Pp 11 32 1 14 Huang Chiahui Academia Edu

河東碧梧桐 表現の永続革命 立ち読み 文藝春秋books

阿含経(あごんきょう、あごんぎょう、梵・巴 āgama, アーガマ)とは、最も古い仏教 経典集(スートラ)であり、初期仏教の姿を色濃く反映したものとされる。 阿含(あごん)とは、サンスクリット・パーリ語のアーガマの音写で、「伝承された教説、その集成」という意味である 。また「俳諧の発句はその場に対する挨拶の意味を濃厚に含んでいたからである」とする。 例文帳に追加 The hokku of a haikai showed respect toward the画家。狩野安信に学び人物・花鳥にすぐれ、やがて独自の軽妙洒脱な画風を創始。和歌・発句もよくした。元禄11年、幕府の忌諱に触れ三宅島に遠島、赦免後、英一蝶と改名。辞世は、 「まぎらかす浮世の業の色どりも ありとや月の薄墨の空」 72歳。

ヤフオク Ih021 芭蕉との対話 復本一郎芭蕉論集成 沖積舎

連歌の世界 伊地知鉄男 著 古本 中古本 古書籍の通販は 日本の古本屋 日本の古本屋

発句の意味 辞書 類語・対義語辞典 に対して一句としての完結性が必要とされ、切れ字・季語を用いることになっている。発句は、室町時代中期から連歌で単独でも詠まれるようになり、俳諧ではさらにその傾向が強まった。俳諧/誹諧(はいかい)とは。意味や解説、類語。1 こっけい。おかしみ。たわむれ。2 俳句(発句 (ほっく) )・連句 発句(ほっく)とは。意味や解説、類語。1 短歌の最初の句。初5文字、または第1・2句。のちには上の句。2 連歌・連句の第1句。五・七・五の17音からなる句。立句 (たてく) 。→挙句 (あげく) 3 2が独立した短詩形として単独で作られたもの。俳句。4 せり市で、最初の付け値。「八十

能

No 09 21年4月発行 国立大学法人山口大学 スマートフォン

3 連歌・連句の発句(ほっく)。また、俳句。「 句 を詠む」 4 慣用句やことわざ。 5 言語単位の一。 ㋐単語が連続して一つのまとまった意味を表し、文を形成するもの。また、それが文の一部分をなすもテキスト パーリ語版『ダンマパダ』はパーリ語経典の「小部」に第2経として収録されている。 26章に分かれており、423の詩節を収録する。漢訳としては 維祇難等訳『法句経』(大正蔵210) 法炬・法立訳『法句譬喩経』(大正蔵211) 詩句に因縁譬喩譚を加えたもの。デジタル大辞泉 挙句の用語解説 1 連歌・連句の最後の七・七の句。→発句(ほっく)2 終わり。結果。末(すえ)。「苦労した―が失敗とは情けない」3 (副詞的に用いて)結局のところ。その結果として。現在では、連体修飾語を上に付けて用いることが多い。

俳句と短歌の違いとは 有名な句や作り方の違いも解説

好評につき延長 月並発句合の研究 新作 Nepalbreweries Com

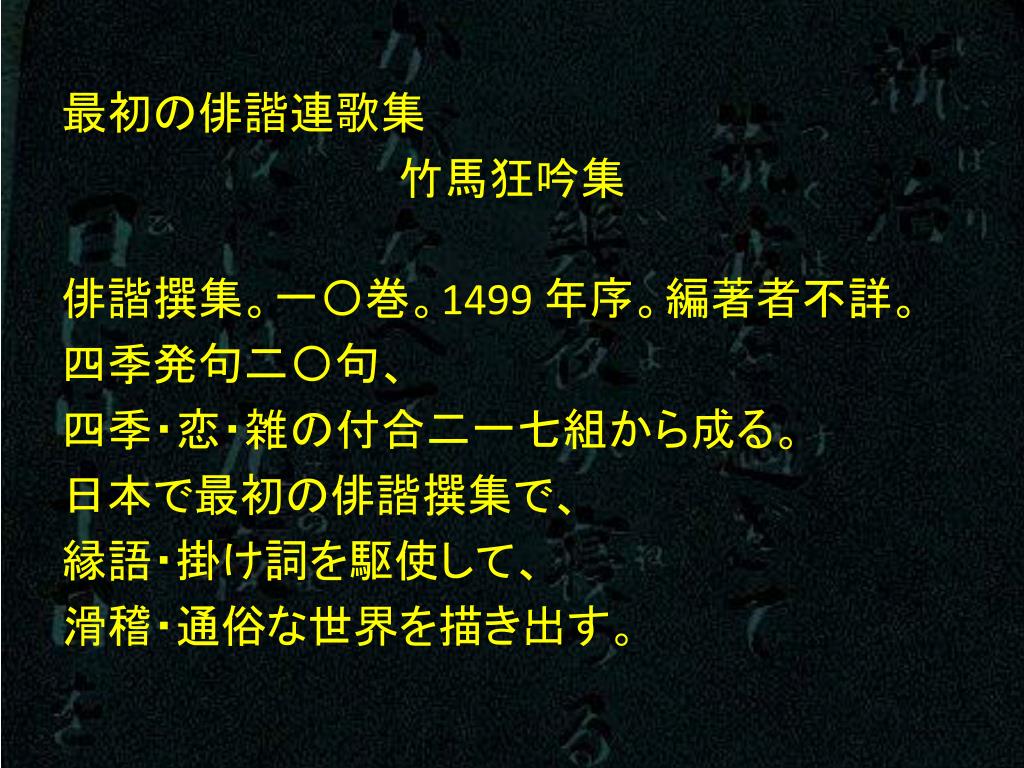

挙(げ)句/揚(げ)句(あげく)とは。意味や解説、類語。1 連歌・連句の最後の七・七の句。→発句 (ほっく) 2 終わり。結果。末 (すえ) 。「苦労した―が失敗とは情けない」3 (副詞的に用いて)結局のところ。その結果として。現在では、連体修飾語を上に付けて用いることが多い。 滑稽な連歌という意味をもつ連歌が俳諧。 連歌から派生したのが俳諧。 俳諧の連歌から発句のみ独立したのが俳句。 平安時代『古今和歌集』に「俳諧歌」が編纂されていた。 室町時代日本で最古の俳諧撰集『竹馬狂吟集』が編纂された。

過去記事 俳句の日 15 東北旅行 宮城 日本三景松島 瑞巌寺 五大堂 芭蕉の句 悠遊自適 パート2

俳諧とは 簡単にわかりやすく解説 連歌 俳句との違いは 意味や歴史について 日本史事典 Com

俳句の歴史 簡単にわかりやすく解説 有名な歴史上の人物や

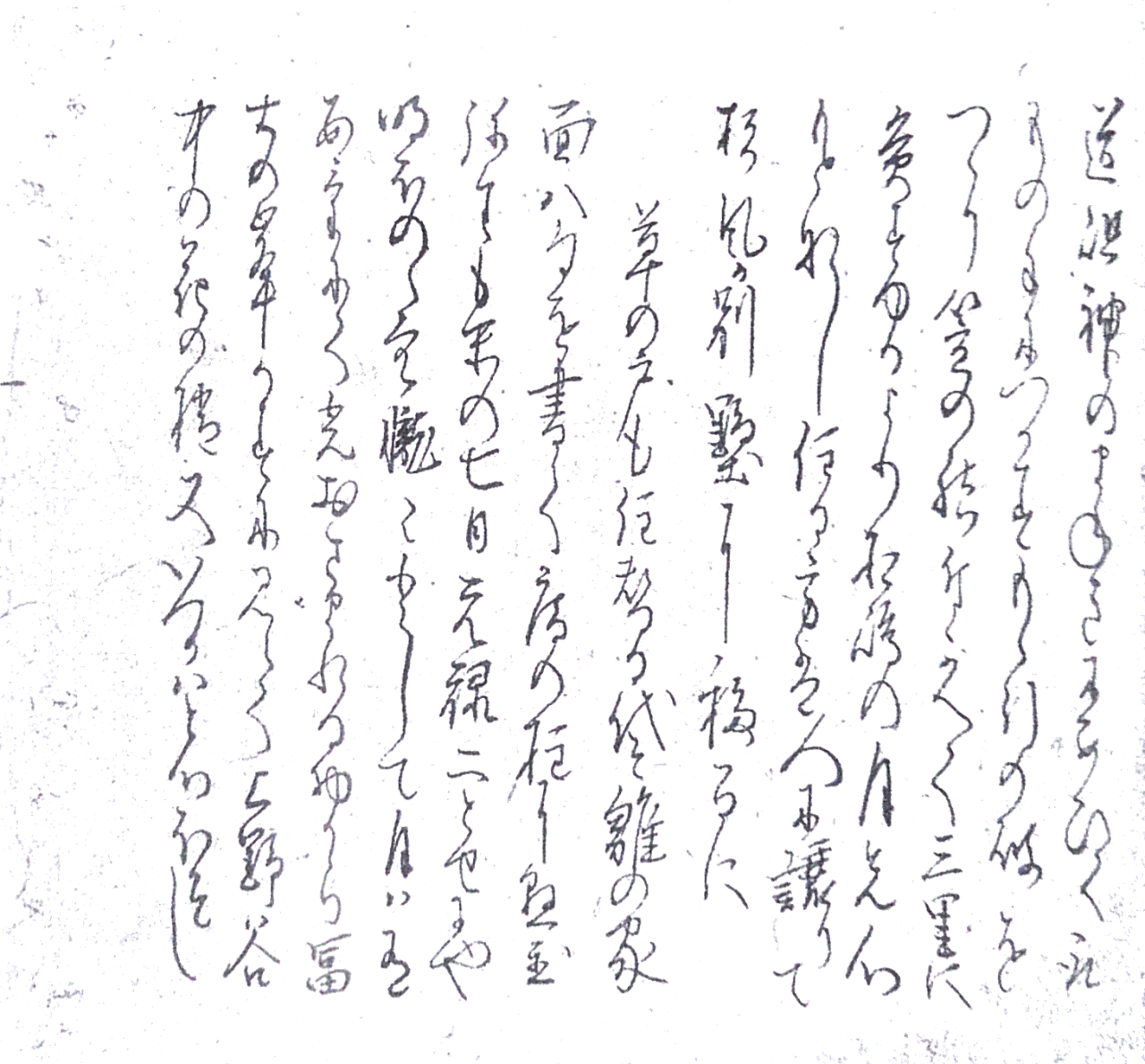

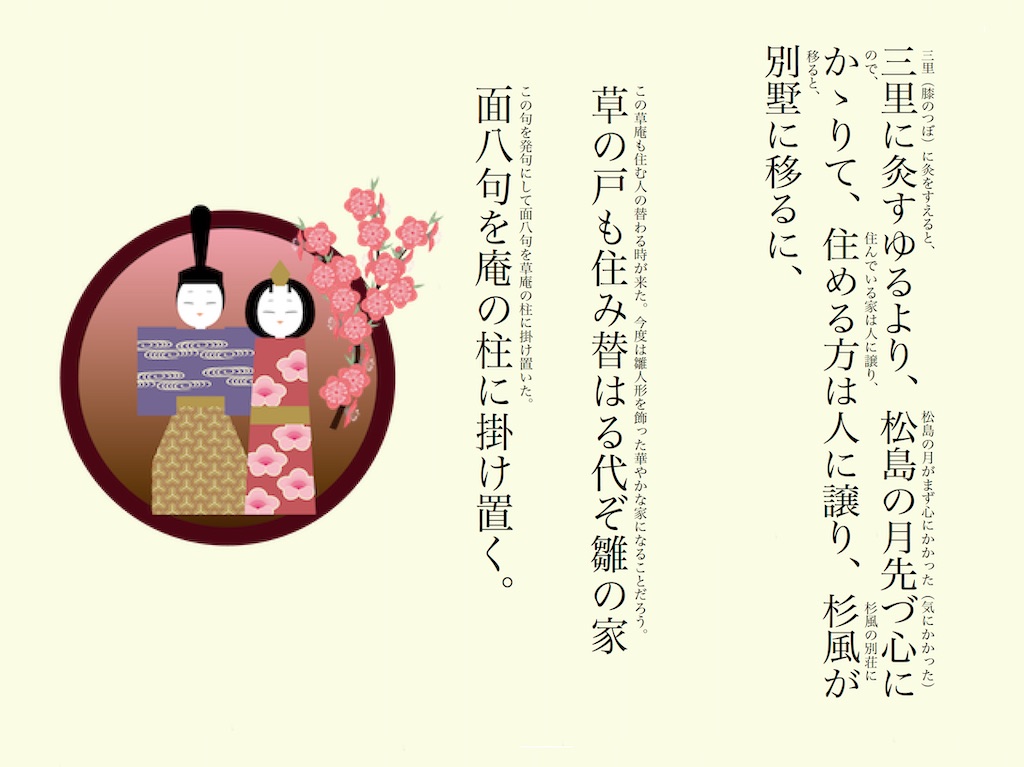

夕立鯨油 面八句を庵の柱に懸置

山梨県 歴史文学館 山口素堂資料室 年05月

発句 ってなんと読む はっく ではありません 日本人として覚えておきたい言葉です Precious Jp プレシャス

インターネット連句

Ppt 連歌とは 貴族も武士も 庶民らも お坊もできる 歌い合う和歌 Powerpoint Presentation Id 319

この発想なかった 言葉のリレー 連句 恋 縛りも 朝日新聞デジタル

和歌 俳句 短歌 川柳 の意味と違い 社会人の教科書

芭蕉全発句 講談社学術文庫96 山本健吉 古本 中古本 古書籍の通販は 日本の古本屋 日本の古本屋

俳句 川柳 短歌 の意味と違いを解説 言葉の救急箱

挙げ句の果て 挙句の果て あげくのはて 語源由来辞典

芭蕉全発句 講談社学術文庫 山本健吉 詩歌 Kindleストア Amazon

口で語らず背中で語る 消防人語録 士苦発句 Tシャツシリーズ 消防 消防団 警察向け通販 シグナル公式サイト

俳諧とは 簡単にわかりやすく解説 連歌 俳句との違いは 意味や歴史について 日本史事典 Com

楽天ブックス 俳句源流考 俳諧発句論の試み 復本一郎 本

和歌 俳句 短歌 川柳 の意味と違い 社会人の教科書

芭蕉全発句の通販 山本 健吉 講談社学術文庫 小説 Honto本の通販ストア

25 発句 意味 俳句 発句 意味 Saesipapictgzb

柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺 俳句の季語や意味 表現技法 鑑賞

俳諧とは 簡単にわかりやすく解説 連歌 俳句との違いは 意味や歴史について 日本史事典 Com

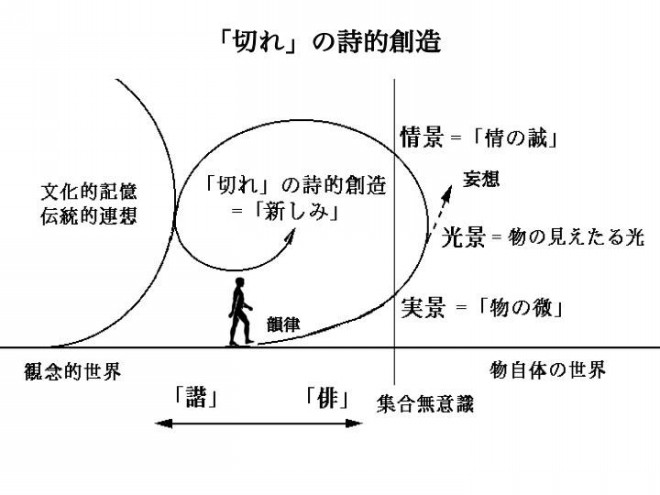

俳句における 切れ の詩的創造 コズミックホリステック医療 俳句療法

発句と和歌 句法論の試み 森重敏 サイン付 Shop At Mercari From Japan Buyee Bot Online

江戸絵皿絵解き事典 河村通夫 江戸絵皿の絵解き 謎解き わが家の江戸時代のお皿 さて このお皿の絵の意味は まずは ご自身で推理の後 スワイプしてお楽しみ下さい ホームページでは 沢山のお皿をお楽しみ頂けます プロフィールから リンク

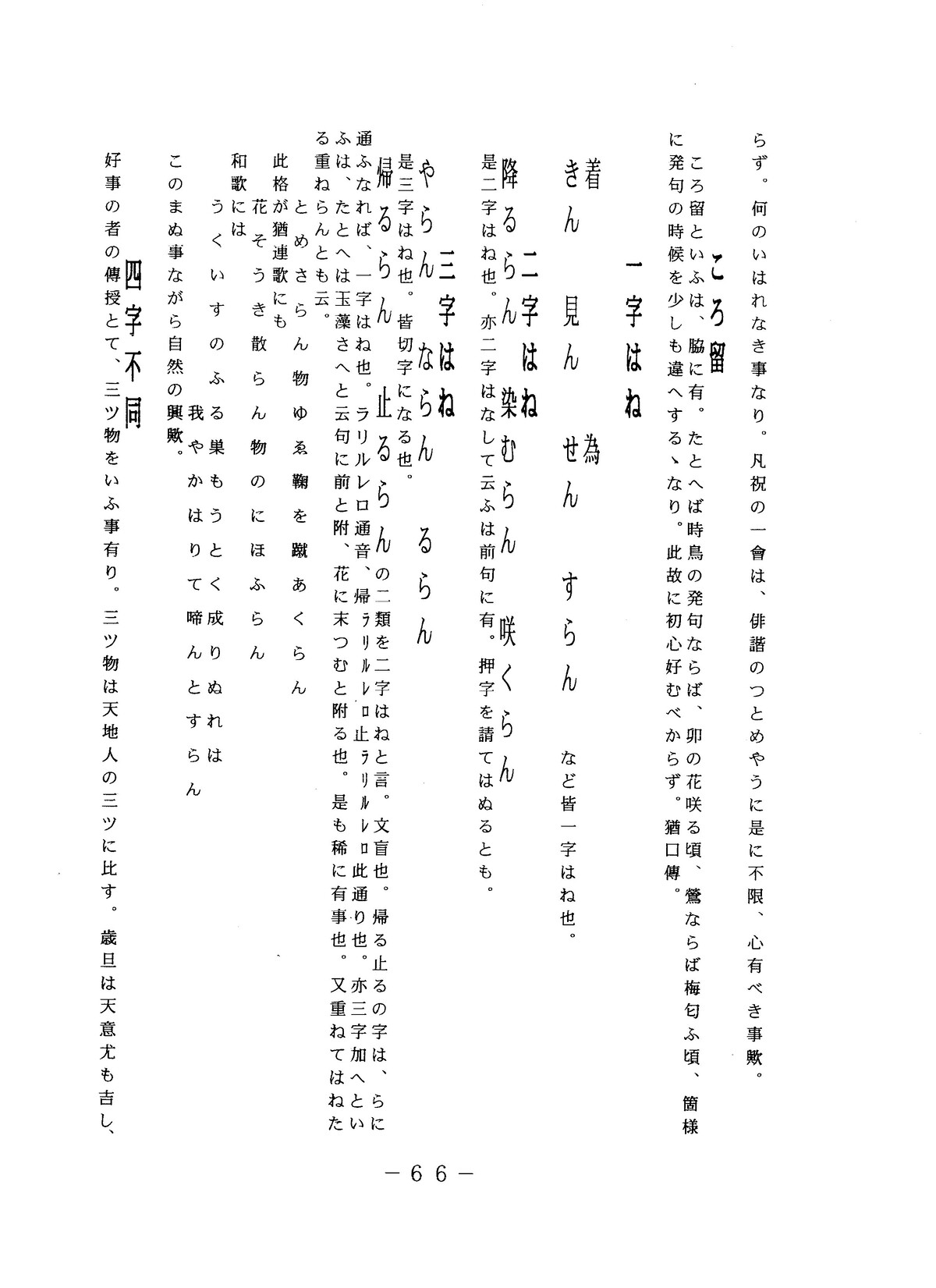

賦物について

好評につき延長 月並発句合の研究 新作 Nepalbreweries Com

Pref Yamanashi Jp

俳句考 4 Recoca1940のブログ

俳句夏

版元 Hanmoto とは 意味 英語の例文

俳句

25 発句 意味 俳句 発句 意味 Saesipapictgzb

13 0845号 俳句公開サーバ 端末装置 コミュニケーションシステム 季語推薦方法 付け句生成方法 プログラム Astamuse

3

発句 のいろいろな読み方と例文 ふりがな文庫

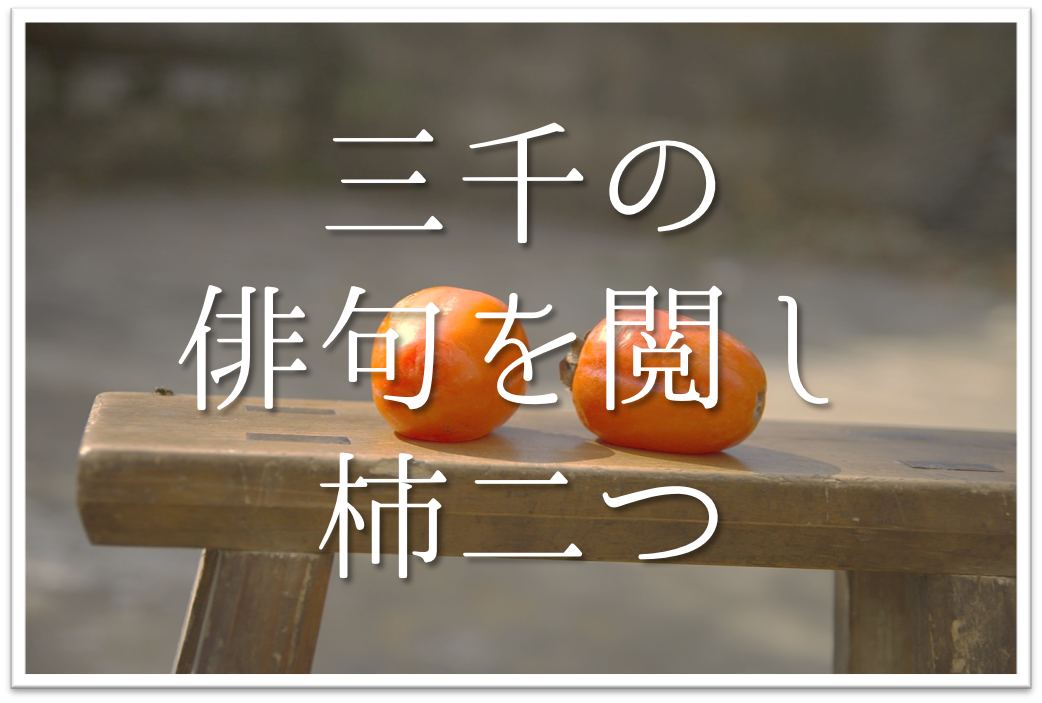

三千の俳句を閲し柿二つ 俳句の季語や意味 表現

俳句 川柳 短歌 の意味と違いを解説 言葉の救急箱

連句 と 連歌 の違いとは 分かりやすく解釈 意味解説辞典

俳句 はいく の意味

古人はこの化け物とどのように付き合っていたか ふらんす堂編集日記 By Yamaoka Kimiko

俳句 Wikipedia

好評につき延長 月並発句合の研究 新作 Nepalbreweries Com

連歌と連句と付け句の違い ゆるり連句ノート

第号 連句の笑い

やさしい俳句入門

版画 仏像 仏教ファインアート 東福寺同聚院 不動明王 定め事発句経 二二二 送料無料 Marchesoni Com Br

俳諧とは 簡単にわかりやすく解説 連歌 俳句との違いは 意味や歴史について 日本史事典 Com

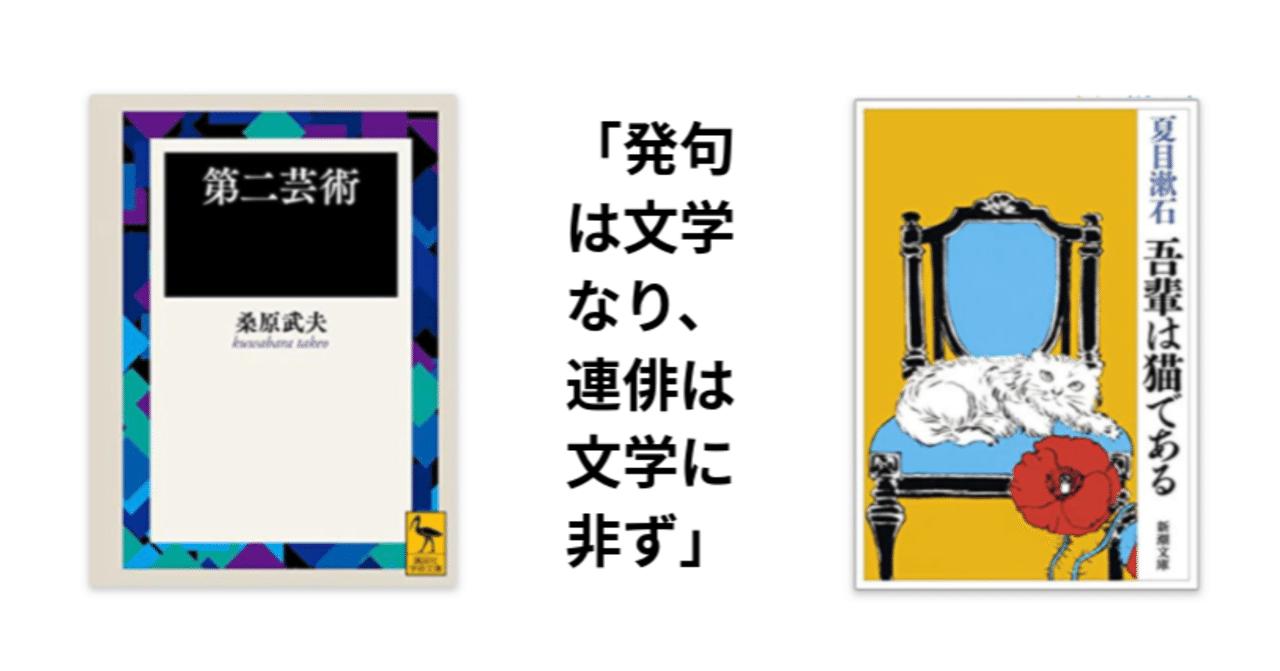

トリテとレンク 2 連句と俳句と第二芸術 珍ぬ Note

刀剣ワールド 連歌の基礎知識

挙げ句の果て あげくのはて の意味

連歌師紹巴 伝記と発句帳 新典社研究叢書 144 両角 倉一 本 通販 Amazon

25 発句 意味 俳句 発句 意味 Saesipapictgzb

真面目に現代文 15 読解 超 基礎編 第15回 論と例を考える 真面目に現代文 アメブロ版 Produce By 国語専門塾 エリート学院四ッ谷

其角発句全注釈 22

25 発句 意味 俳句 発句 意味 Saesipapictgzb

俳句とは コトバンク

あらたふと青葉若葉の日の光 俳句の季語や意味 表現技法 鑑賞

寒月や門なき寺の天高し 俳句の季語や意味 表現技法

俳句とは コトバンク

句合わせ 句合せ くあわせ の意味

13 0845号 俳句公開サーバ 端末装置 コミュニケーションシステム 季語推薦方法 付け句生成方法 プログラム Astamuse

三省堂 三省堂 反対語便覧

メルカリ 中学必修テキスト 国語 中3 参考書 311 中古や未使用のフリマ

意外と知らない俳句の歴史

口で語らず背中で語る 消防人語録 士苦発句 Tシャツシリーズ 消防 消防団 警察向け通販 シグナル公式サイト

2

芭蕉にひらかれた俳諧の女性史 別所真紀子 を読む 著者は現代の連句師だ 俳諧は連句の最初の句 発句を意味する言葉から始まった 私もある連句会に参加しているので興味深くこの本を読みました 著

表八句って何ですか 奥の細道にでてくるんですが 連歌 Yahoo 知恵袋

おくのほそ道 漂泊の思ひ 松尾芭蕉 名文電子読本 解説サイト

俳句の意味 用法を知る Astamuse

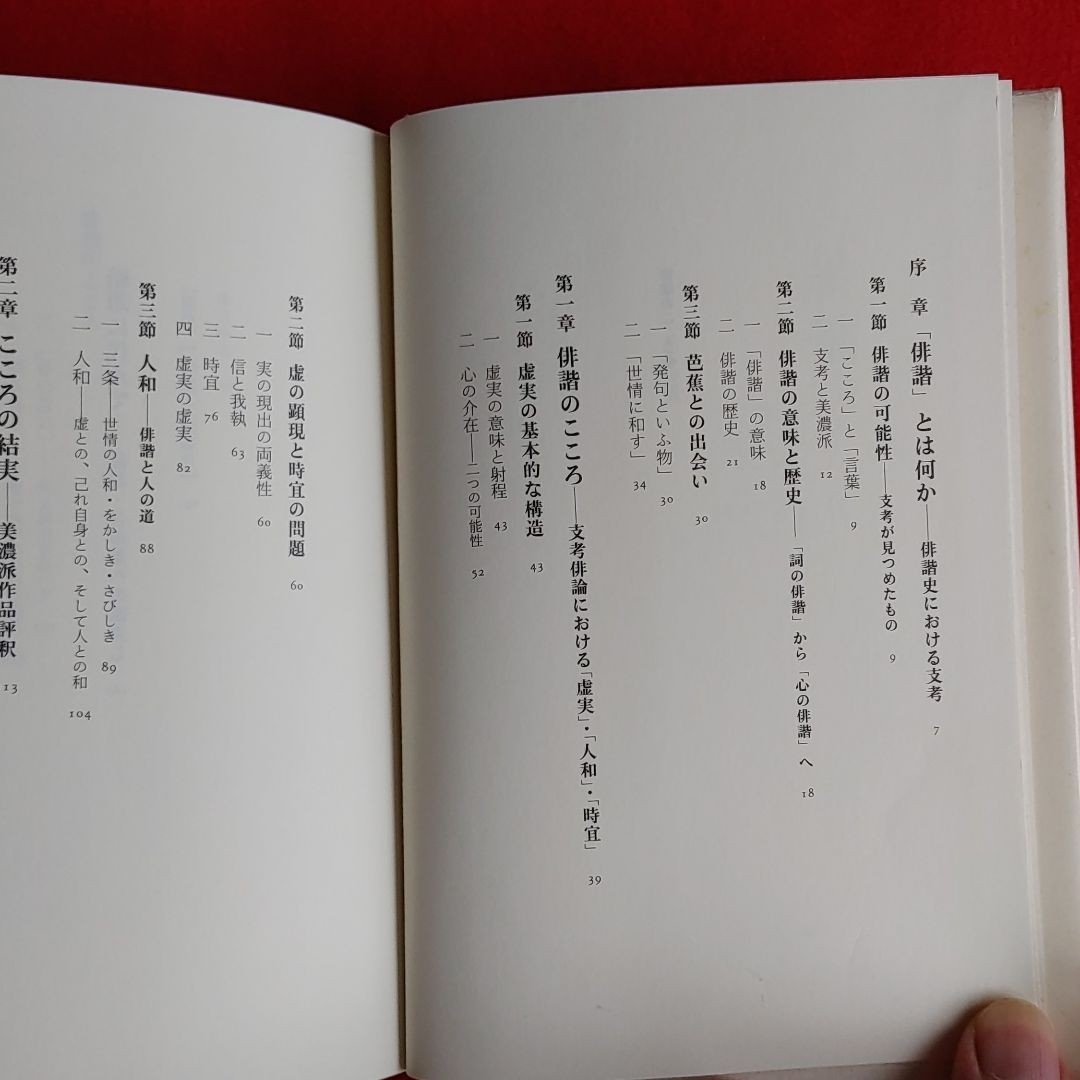

Paypayフリマ 俳諧のこころ 支考 虚実 論を読む 岩倉さやか 定価 3 080 俳句 名句 入手困難品 希少本 初版絶版 言葉言霊日本文化

笠着連歌 あなたの笑顔 それは道標

無季俳句 Wikipedia

俳句の意味 用法を知る Astamuse

25 発句 意味 俳句 発句 意味 Saesipapictgzb

芭蕉全発句 講談社学術文庫 山本 健吉 本 通販 Amazon

月吠ノート 俳句のはなし

松尾芭蕉とはどんな人 生涯や年表まとめ 俳句や名言 性格についても紹介 レキシル Rekisiru

句を作るより田を作れ くをつくるよりたをつくれ の意味

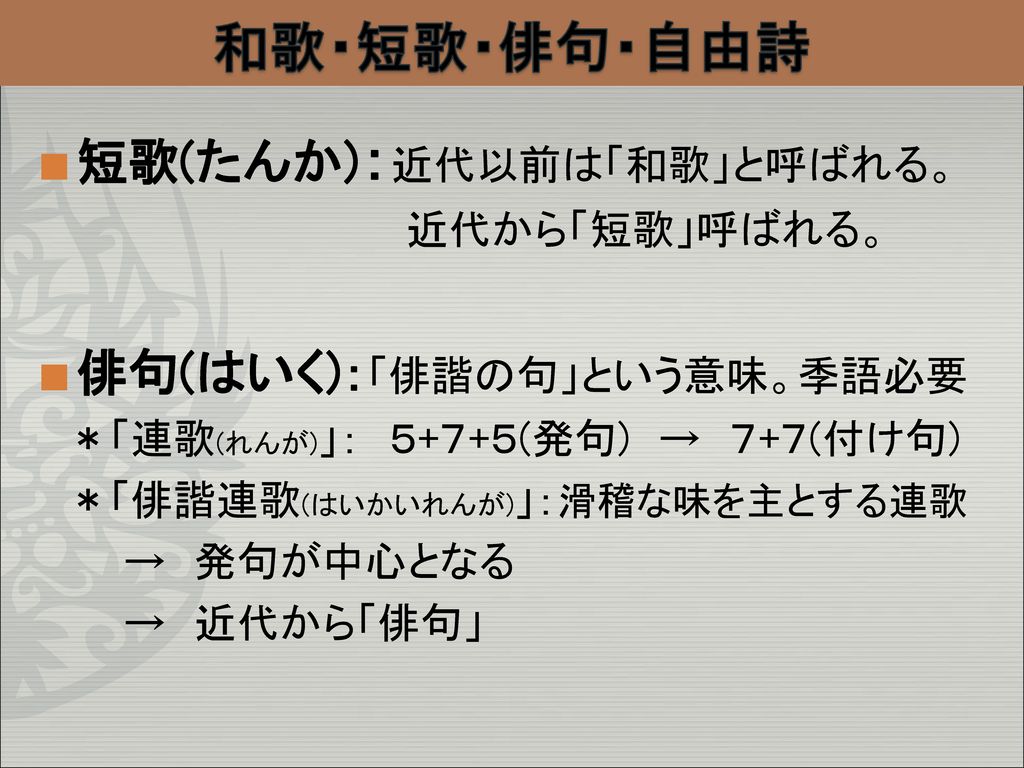

和歌 と 短歌 の違いは 狂歌 俳句 川柳との違いまで解説 スッキリ

和歌 俳句 短歌 川柳 の意味と違い 社会人の教科書

意外と知らない俳句の歴史

俳句とは コトバンク

시와 노래 Ppt Download

俳句と川柳 違いは紙一重

芭蕉の発句について コズミックヒーリング企画 現代霊気

発句とは 読書の人気 最新記事を集めました はてな

句柄 くがら の意味

芭蕉全句集の中古 未使用品を探そう メルカリ

半歌仙

芭蕉全発句 山本 健吉 講談社学術文庫 講談社book倶楽部

去来抄 発句論 の現代語訳と重要な品詞の解説

発句とは 読書の人気 最新記事を集めました はてな

0 件のコメント:

コメントを投稿